こんにちは。hoimiと申します。

今回は、趣味でドローンを飛ばす人に向けて

「ドローンと電波の性質」について解説していきます。

無線の資格は持っていませんが、ドローンの国家資格取得の際に学んだ部分をまとめています。

よかったら参考にしてみてください。

ドローンにとって最重要な電波。

登録が必要な100g以上のドローンを趣味で飛ばす際に、電波に無知なまま飛行させてはとても危険です。

知識がないままだと電波が弱くなる状況下で操縦していることにも気づかず、

最悪の場合は機体の墜落もあり得ます。

そんなことにならないように、

この記事を読んでいただくと

最低限は知っておきたい!

- 電波法の遵守

- 電波の性質と特性(どんな環境下で電波の強弱があるのか)

についてご理解いただけると思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。

- 自己紹介

- 日本ドローン操縦士検定3級を保有。

- 国土交通省、包括申請承認済み。

- 2024年7月、二等無人航空機操縦士資格取得。

- 40代会社員

もくじ

電波法について

電波を利用するときのルールを定めているのが電波法です。

ドローンでの利用は「機体」と「送信機(プロポ)」の間を2.4GHz帯の電波で操縦や映像を伝送するときです。

電波法 第4条

無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない

違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される場合がある(第110条)

無線局とは、「無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体」。

無線設備は、「無線電信・無線電話等の電波を送受信するための電気的設備」のことを指します。

ドローンは、「機体」・「送信機(プロポ)」の両方が「無線局」に該当します。

ドローンにおいての無線局

- 機体(ドローン):プロポに映像や画像、飛行情報を伝送している。

- 送信機(プロポ):機体を操縦する際に使う電波を伝送している。

そして、無線局の開設は原則として免許制です。

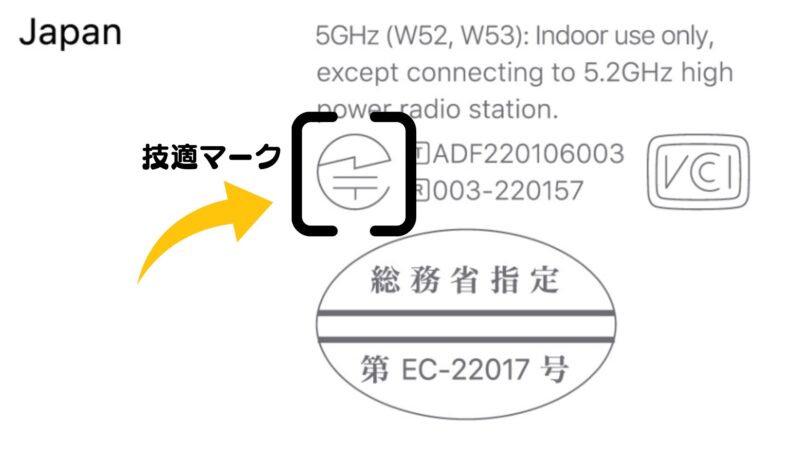

ただし、「技適マーク」(技術基準適合証明等のマーク)がついている製品は電波法で定めている技術基準をクリアしている無線機であることを示しているので、「無線局免許」は必要ありません。

スマホやWi-Fi端末。ワイヤレスのイヤホン・カメラ、Bluetooth機器には基本的には付いています。

携帯端末では上の画像のように端末本体に技適マークが貼られているわけではなく、設定メニューの中に記載されていることが多いようです。

iPhoneでは「設定」→「一般」→「法律に基づく情報および認証」で、技適マークが確認できます。

国内正規販売されているドローンならほとんどは「技適マーク」は付いていると思いますが、ネット購入する時は、並行輸入品なのか海外メーカーでも日本で発売用に「技適マーク」がちゃんと付いているのかを確認してから購入するようにしてください。

ドローンで使う電波の周波数帯

国内でドローンに使う電波の周波数帯は主に、「2.4GHz帯」と「5.6GHz~5.8GHz帯」です。

それぞれの送信出力の細かい種類やワット数は割愛しますが、

5.0GHz帯の電波を使うドローンはアマチュア無線技士や第三級陸上特殊無線技士の資格が必要です。

5.8GHz帯を使うアマチュア無線は、金銭的な利益を目的とした「業務」には使用できず、個人的な興味により行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信と定義されていますし、

5.7GHz帯の電波を使うドローンで空撮を「業務目的」で「収益を得る」場合には第三級陸上特殊無線技士が必要です。

さらに、免許を取得したら無線局の開局申請も必要で手数料もかかります。

ドローンレース用のFPVドローンや一部の産業用ドローンが対象になっています。

国外向けに発売され5GHz帯の電波を使用する「技適マークがない」ドローンを日本で飛行させてしまっても電波法違反になります。

日本国内のユーザで、欲しくても買えなかったで有名な機体だと、2022年に発売された

初代DJI「アバタ」です。

FPVに特化させて設計・製造せれていたようで、アバタのスペック上から日本の電波法による規制が理由だったらしく国内では発売されず、当時ドローンユーザから残念な声が多かったような気がします。

そして初代発表から2年後の2024年、今回ついに「アバタ2」として2.4GHz帯に対応し、国内販売で日本デビューを果たしました。

「アバタ2」はゴーグルを付けてのFPV飛行が醍醐味のひとつですが、

FPV飛行は目視外飛行となり、国の承認が必要な飛行になるため、「屋外」でFPV仕様で飛行させる場合は国土交通省へ申請をして承認を得てからでなければ飛行できないのでご注意を。

電波の性質と特性

ドローンの遠隔操作には電波の特性によって操作の効果は大きく変わることがあるため、特徴を知って安定した電波を確保しながら操縦できるようにしましょう。

電波は「直進」する

電波の中でも特に2.4GHzは波長が長いため障害物に阻まれると回折しにくく、直線的な経路を進む傾向があるため障害物の影響を受けやすい傾向にあると言われています。

このため建造物の密集する都市部での遠隔操作では通信が弱くなり電波の到達が難しくなる可能性があります。

電波の干渉

障害物の密集地は多数の電波が多方向から飛んできます。

2つ以上の波が重なり、電波がぶつかり合う状態になると電波同士が干渉し、強めあったり、弱めあったりして送受信が不安定になることがります。

電波の回折(かいせつ)

送信と受信の間に障害物があると、その障害物の後ろに回り込んで目的地に進む性質は回折と呼ばれる特性です。特に波長が長い、周波数が低い電波に顕著なようです。

この特性で電波は障害物の影を回り、直接視界がない場所へも届くということが可能になります。

電波は通り抜ける

電気を通しにくいガラスや木材、紙など物質は電波は通り抜けやすく、電気を通しやすい金属性の物質に当たると電波は反射しやすい。(反射・屈折)

電波の減衰

電波は空間を均等に照射しようとする性質があり、距離が伸びるにつれて同じエネルギーを広範囲に分散させるため単位面積当たりの電波の強さは減少します。

電力密度は進行距離の2乗に反比例して減少するとされています。

つまり、進行距離が2倍になると電波の強さは1/4になります。

電波が途絶える!?マルチパスとは

プロポのモニター監視での目視外飛行で数百メートル遠くまでドローンを飛行させているとき、電波が一時的に途絶えることがあったりします。その原因とされるのが、「マルチパス」です。

マルチパスは電波の送受信の時に直接の経路だけでなく、山や建物の障害物に反射・屈折を受けて複数の経路を通る現象のことを言ったりします。

山間部での飛行は、このマルチパスの影響を受けやすいと言われています。

この現象によって電波の強度が弱まり一時的に操縦が不能になる場合もあるようです。(僕はまだ経験ありませんが)

目視外飛行の承認を取得したとはいえ初心者の方は、そういったことにならないように障害物の多い場所や、150メートル以上遠くまで飛ばさないことが一番重要なんですが、

モニター監視の飛行中に「あれ、マルチパスの現象かも」と思ったら

送信機はできるだけ高い位置に持ち

アンテナの向きを変えることでマルチパスの影響を軽減し操縦の復帰を試みる。

というのが適切な対策となりますので、頭の片隅に入れて置くと良いと思います。

「フレネルゾーン」ってなに?

フレネルゾーンとは、電力損失なく電波が到達するために必要な領域のことで、送受信アンテナ間にある楕円形の空間のことを指します。

無線通信では、「見通しが良い」という状態のことを「フレネルゾーンがしっかり確保されている」と言うようです。

フレネルゾーンは、送信と受信のアンテナ間を結ぶ直線上に障害物がないことではなく、

アンテナの送受信間に楕円形の空間があって、その空間内に障害物がないことを指すことを言います。

フレネルゾーンが確保されていると電力損失なく通信が行えるため、通信エラーが少なくなるという利点があります。

送受信機の間の距離が大きくなればなるほど楕円形の幅は大きくなり、

逆にフルネルゾーンの半径は周波数が高く、波長が短くなると小さくなって、送受信のアンテナ間が短くなるほど半径は小さくなります。

一方、ドローンが地面から高い位置で飛行することはフレネルゾーンの半径には直接影響しないようです。

まとめ

ドローンを飛ばす際、電波は目には見えないのでどんな風に作用しているのかは難しいところですが、

- 電波法に違法しない

- 送信機と機体の間になるべく障害物を挟まない

- 見晴らし、見通しの良い場所で飛ばす

- 初心者は目視外飛行でも、150メートル以上遠くに飛ばさない

上記のことをしっかり意識して飛行させるようにしましょう。

最後までご覧になって頂きありがとうございました。